SAISHU Katsuya

最首克也のプロフィール

弁護士/公認会計士である最首克也がいままでどのように考え、学び、仕事をして、これからどんな関わり方をしていきたいのか。

おおよその時系列でつらつらと綴っていきます。

目次

科学好きの少年が理系会計士になるまで

僕は幼少期からいわゆる「科学好きの少年」で、大学までは研究者コース(東京大学工学部応用物理)にいました。

憧れは車いすの天才物理学者「スティーブン・ホーキング博士」で「Newton」という科学誌で彼の宇宙論に触れて目をキラキラさせていたものです。

大学で配属になったのは、量子力学の応用分野を扱う研究室でナノスケールの物性研究(電子顕微鏡で原子サイズの観測をしたりする研究です)をしていました。

その学部の隣の研究室には「量子テレポーテーション(!)」を扱うSFチックな研究室があったりして、「物理工学」っていうオーソドックスな分野ながら、いろいろと面白いことをやっているところでもありました。

大学時代のちょっとした挫折と転向

とはいえ大学時代、僕は途中で勉強のモチベーションを失ってしまっていて(授業はめちゃくちゃ難しいし、周りも天才だらけなんだもの・・・)、現実から逃げるかのように、サークル(テニス)の活動や運営に没頭していた時期がありました。

その流れでそのまま人や組織に関わる仕事につきたくなり、卒業後に公認会計士試験を受けてキャリアをグイッと変えることにした経緯があります。

大学での学業が不完全燃焼だった分、受験時代は苦しさはあれど、なんだか楽しかったなぁ(なので、後でもう一周やることになるのですが)。。。

ちなみに当時の受験仲間とは、今でも縁があって時々一緒に仕事をしていたりします。

なんだか、人生に迷ってる時期に出会った仲間って、自然と一生モノのお付き合いになりますよね。。。(その後に出会うことになるロースクールの友人たちも同様です。)

「研究肌の理系会計士」誕生!

そんな分岐を経て、研究者ではなく会計士になるのですが、理系出身というのはかなり珍しいこともあり、情報技術(IT)分野を専門にするようになっていきました。

今じゃ当たり前になりましたけど、会計業務ってある面でデータ処理の世界なので、コンピューターやデータベース、ネットワークの基本的な知識が必須になってきてた時代だったんですね。

そんなこともあって研究好きの私は、情報処理分野のトレーニングを受けたり、関連する資格(CISSP、システム監査技術者、CCSK、COMPTIA、ITコーディネーター、CSA、CISA)を取ったりしながら、その分野を徐々に究めていきました。

事務所内に自分より詳しい人はいなかったので、エンジニア養成の教育研修機関にあれこれ出入りしながら、現場に戻っては業務で使う方法を試行錯誤する日々を過ごしていました(プログラミングみたいなベーシックなところから、ハッキングみたいな際どい技術まで学んだのは面白かったです・・・)

そのうち、所属事務所ではその分野を一手に引き受けさせてもえるようになると共に、やがて組織を越えて、公認会計士協会でIT分野の専門委員をやってルール作りの側に参加したり、システム監査学会で登壇させてもらえたり、クラウドセキュリティの業界団体で国際的なWGに加わったりするようになりました。いろんな人や知識と出会い続けることに喜びを覚えるのは「科学好き少年」の血だったのかもしれないですね^^

会計士になってから見た風景色々

そんなわけで最初の仕事は「(IT分野を専攻する)公認会計士」だったのですが、当時の時代性もあって、やや変わった分野に携わり続けることになりました。

最初の仕事は「監査手法の改革」を

監査法人に入った2000年代前半は、日本の総理大臣が小泉純一郎さん/金融担当大臣が竹中平蔵さんという構造改革時代で「金融ビッグバン」「会計ビッグバン」と言われる多数の法改正、制度改革の真っ最中でした。

端的にいうと、会計や監査についてのルールの「国際化(=アメリカ化?)」が一気に進んでいた時代だったのです。

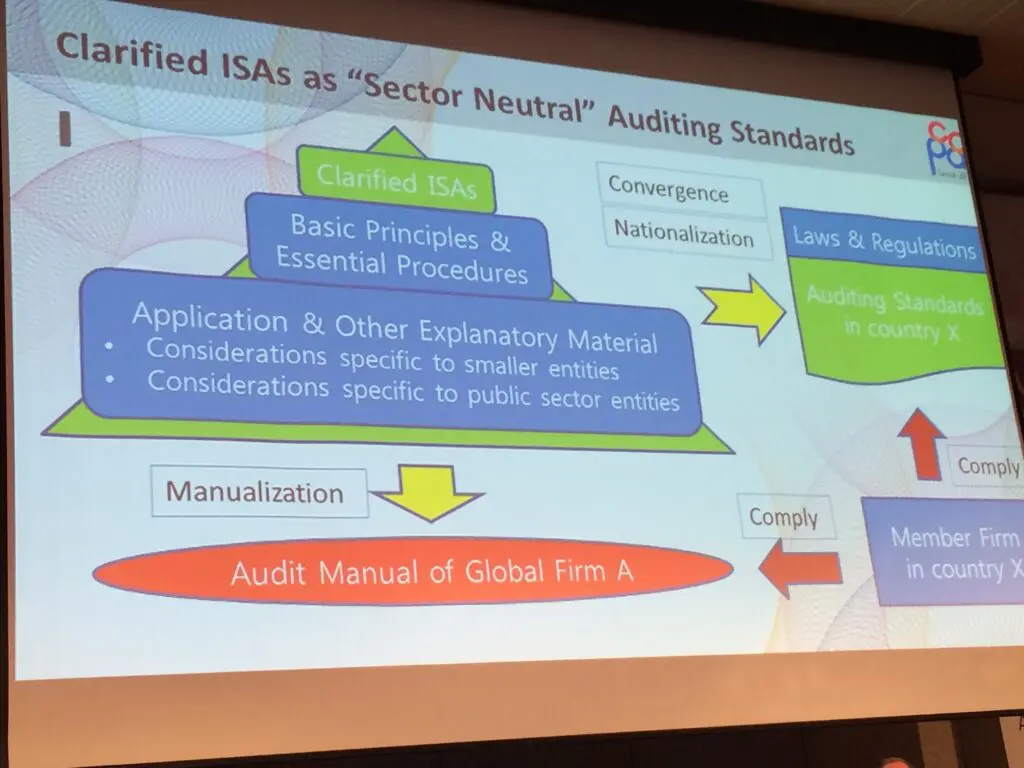

海外からまるっとマニュアルをもってこれるビッグ4(EY/新日本、KPMG/あずさ、Deloitte/トーマツ、PwC/あらた)と違って、独立系事務所でだった双研社(ウチ)は、国際ルール/海外のプラクティスを独自に調査して、新たな手法を組み上げる活動が必要でした。

当時は「そんなんできるかよ・・・」って思った事務所(特に中規模事務所以下は)が多かったみたいです。

しかし理系研究室出身の私としては「物理学の新法則の発見をしろって言われているわけでもないし、人が作ったルールを紐解いて、整合性のある形で組み上げるくらいなら何とかなるんじゃない?」という楽天的な見立てで動いていたからか、気がつくと「研究開発室(監査法人のR&D部門)」の責任者にアサインされていました。

業界では先端分野でもあるので、調査にかこつけて海外のカンファレンスに参加させてもらえたり(当時はそのくらいしか公開の情報ソースがなかったんですよね)、ビッグ4の関係者とこっそり情報交換したり、組み上げていた監査プログラムについて意見をもらったり(会計士同期の皆さんありがとう!)と、旅人のような、あるいは、スパイのような日々を過ごしていました。

業界用語も交えて話すと、監査の手法については、国際標準になりつつあった米国の会計事務所流の「リスクアプローチ」を徹底させるとともに、情報のデジタル化に合わせて「IT技術を用いた監査手法(当時はComputer Assisted Audit Techniques (CAAT)とか言われてました )」を導入、会計ルールについては、いわゆる「時価会計」、「将来のキャッシュフロー予測」を取り入れた、後の「国際財務報告基準(IFRS/当時は国際会計基準(IAS))」につながる流れへの先取り対応なんかをしていました。

このあたりのトピックを国際的/歴史的な事情にまつわる情報を含めて、監査法人内部にフィードバックし、新たな「方法論(メソドロジー)」と「実践術(プラクティス)」が定着するところまで運ぶというのが私の最初の仕事でした。

(当時はちょっとスケールがデカすぎて、自分の中では未消化のところも・・・なので本当に事務所の手法を「アメリカ化」しちゃってよかったのか、とか、今は思うところがちょっとあったりします。)

その後は、思索しながらの講演活動を

こういった調査研究活動は、2008年に施行になった「会社法」や「金融商品取引法」下での「内部統制報告制度(いわゆるJ-SOX法)」においてタイミング良く結実しました。他の事務所が対応に追われる中、相当に先行して活動していた所属事務所は、スケジュール的にストンと着地することができたんですね。

大きな流れを読んでいれば必然、なのかもしれませんが、ただ突っ走っていた自分としては偶然という感じで。当時の自分を自由にR&D活動に突っ走らせていた事務所メンバーは流れをよく読んでいたんだなぁと思います。

事務所が忙しい時期に調査で海外に行っちゃってたりして、リソース的には結構穴を開けていたはずなので。

そしてこの活動には、その後、第2章もありました。

日本の制度のアメリカ化は、国際政治に巻き込まれて止まることを知らず「もう日本独自のルールなんていらないんじゃないか」みたいな論調も政府で生まれ「日本の上場企業全てにIFRS強制適用か!?」みたいな騒ぎになった時には、一応の事情通として、あちこちでセミナー講師に呼ばれるようにもなって行きました。ちょとブームに乗って「キラキラ期」を過ごしていましたね。

この時期、私は自分の研究者的な性(さが)もあったり、プロジェクト的には一巡していたりしていたことから、この「国際的な制度が日本に入ってくる」っていうことの意味や文化的な影響を考え続けていました。

何か「新しいキラキラしたもの」に惹かれる20代を終えて、「これって一体なんなんだろう」と文化的な意味を見つめるようになってきた時期でもあって、「自分の中で物事の見え方が変わってきた」んですよね。

定期的に人前で語りながら、自分自身の考え方が変遷していくのを眺めていく時代でもありました。

ありがたいことに当時は毎回いらっしゃってくださるファンのような方もいて「最首先生、語ってることが前と随分変わりましたよね」なんてアンケートもいただいたり。

そうそう、この頃の私、考え方がどんどん変わっていたんです。

(当時、大変お世話になっていたこの方の影響もかなり強かったと思いますねー。)

某学校で松岡校長からコメントをいただくの図。当時、私は「とある学校」で師範代をしておりました。

個人でコンサル活動も

さて、そんな思索の傍らで、私が当時行っていた仕事についても触れていければと。それぞれの活動が今の私の活動の基盤にもなっています。

コンサルティングファームのコンサルティング

講演活動で自然と露出が増えていくと、方々からいろんなオファーをいただくようになり、中でも面白かったものは、プロフェッショナル向けの教育研修活動でした。

当時流行りの国際人材トレーニングの一環として、「国際的な会計制度への対応」や「グローバル監査」の講座を持たせてもらったのがきっかけだったかな。

某コンサルティングファームでは、当初は「J-SOXコンサルタント」「IFRSアドバイザー」の育成にはじまって、やがて「M&Aコンサルタント」や「ファイナンシャルアドバイザー(FA)」にディールのまとめ方や、株式/企業価値評価の基礎を教えるようになったり。

ハンズオンで教育コンテンツを作っていくのは大変でしたが、「新しいことをやりたい人を支援する」というのは、とてもやりがいのある仕事でした。

ソーシャルベンチャーの経営に関わる

それからとある友人との付き合いがきっかけで、環境系ソーシャルベンチャーの立ち上げにも関わりました。山梨県の都留市にある大学の先生方と連携して立ち上がった、地方での「新しい暮らし方/生計の立て方」と「環境保全/教育啓発活動」を両立させる社会問題解決型のベンチャーです。

もともとは法人の会計領域の体制整備をする関係で監事で入ったんですが、やがて理事になってオペレーションにも携わるように。

というのも、私は2010年ごろにエコビレッジやトランジション・タウンといったサステナブル・コミュニティに強い関心を持っていて、イギリスのスコットランドにあるフィンドホーン財団を訪れたり、長期滞在するなどしていて、日本でそういうものを立ち上げられないかなと考えていた時期だったんですよね。

なので当時は、週の半分くらいは山梨にいた時期もあったし、現場である山の中のフィールドに入ってスタッフと一緒に文字通り、作業や実習に汗をかいたりもしました。

自然いっぱいの環境の中で過ごすのは、何だか自分の肌に合っていて。。。。

それが自分を地方暮らしに向かわせる大きな転機になったのかもしれません。

法人は、環境保全活動を投資対象とした企業ファンドからの支援を受けていて(今でいうESGやSDG投資ってことですね)、また「地域おこし協力隊」という政府の地方活性化政策活動とも乗り合って、さまざまな事業を回し、活動をまとめた出版も行いました。

このベンチャーについては、すでに活動は完了させてしまっているのですが、当時の仲間は専門を磨き上げて、今もそれぞれの分野で活動をしています。

この冊子は今でも時々読み返すんですけど、当時の熱い自分が燻っていて、なんともくすぐったかったりします。

コーチ/カウンセラーとしての活動

私が大学を出てから途切れることなく行なっている活動が、このパーソナルなコーチング/カウンセリングサービスです。

もともとは会計士としてコンサルティングに活かせそうと思って身につけた技法でしたが、対人支援の基本技術が詰め込まれているとても奥が深い分野でして。

組織のコンサルティングをする場合においても、それは目の前にいる個人への1on1の支援の積み重ねで。

その際に有効な支援をしようと思えば、パーソナルな対人支援技術の研鑽は欠かせないんですよね。

私が最初の専門訓練は、2005年に受けたCo-Active Training Instituteのコーチングのトレーニングコースで、その後は渡米を繰り返しながら、様々なカウンセリングや心理療法(個人向け)、組織開発ファシリテーション(組織やグループ向け)の技法を身につけていきました。

当時は、所属組織や顧客先において、新組織の立ち上げや企業風土革新などの組織開発領域に携わっていたので、いくらでも実践を試す場があって、ときには外部のパートナーにも協力してもらって、手探りの実践を重ねることができた恵まれた環境にいました。

また職業柄、経営者や専門職との接点が多いポジションでもあったので、組織としての仕事がひと段落したようなタイミングでその後のパーソナルな関与を求められることもあって。

そのあたりから経営者向けのコーチング/カウンセリングを始め、今まで途切れることなくこの事業は続いています。

なお私の支援スタイルは、徐々に当事者の主体性を尊重しながらフラットな関係で協働のための対話を重ねていくポストモダンセラピー(ナラティブセラピー)のスタンスをとるようになってきています。

これは弁護士や会計士としての仕事においても大きく影響していて、クライアントがその人らしく問題解決をしようとするそのプロセスを、どれだけ主体性を尊重しながら支援できるだろうかという可能性を探るものになっています。

私は自習室で勉強ではなく、仕事ばかりしていたのをたまに教授に突っ込まれていました。

やがてリーガル領域(M&Aや国際法務)へ

2011年からはロースクール(法科大学院)にも通うようになりました。

きっかけは元々いた事務所のメンバーと「今後ブティックファームを目指すために、法律分野を扱えるようになろう」と組織としての戦略を語っていたところからの着想で。

R&D部門のリーダーでしたし、新領域開拓こそ、私の役割だったからですね。

ちなみに私の入った成蹊大学法科大学院は、社会人をターゲットとした大学院でした。

外資系証券マンから投資銀行のバンカー、上場企業グループ内ベンチャーの役員、会計士/弁理士/司法書士などの法律職、官僚や地方自治体職員など、コンサルティングファームのオフ会かと思われるような豪華な学生陣を、これまた東大を定年で抜けて来た教授や大手法律事務所の現役パートナーなど講師陣が迎えるというとんでもないロースクールでして。

なので、学内でも仕事のオファー(時にはヘッドハンティングまで・・・)が飛び交ってましたし、私も徐々に法律分野の案件も手がけるようになってきました。

さすがに訴訟とか紛争性のある案件だと、弁護士資格がないとマズい(弁護士法72条問題があるので)のですが、元々やっていたM&Aのディールや事業提携の契約をまとめたり、クライアントの交渉にお付き合いするくらいならいいだろう(?)と、海外の弁護士とあれこれやり合ったりしている時期がありました。

というのも、それほど大きくない企業の国際的なディールとかって、予算的にも国際案件を扱えるようなお高い大手法律事務所に頼むわけにも行かず・・・ということで、多少、英語と法律のできる個人の公認会計士に相談が来ちゃったりするんですよね。

とはいえ私も「多少」だと不安なので、この時期は海外の大学等に籍を置いたりしながら、英語のブラッシュアップをしたり(その間は仕事はリモートで)もしておりました。

弁護士になってからのこと

そんなこんなでいろいろやりながらもコツコツ勉強を続け、2017年に予備試験を、2018年に司法試験を通過して弁護士資格が取れたので、司法修習(宇都宮/72期)や都内の法律事務所での勤務を経て2020年に自分の法律事務所を開業しました。

当初は、会計士時代から慣れ親しんだ銀座/日本橋に事務所を置いていたのですが、コロナ下でリモートの仕事が増える中で、栃木からの新幹線通勤が億劫になり、2022年初めに事務所を修習で馴染んだ宇都宮へ。

事務所を移して栃木県弁護士会に入れてもらって活動していくと、自然と地元のお客さんも増えていくもので。。。あとはやっぱりWeb時代ですね。ちょっと変わったバックグラウンドのせいで、全国から(ときには海外から)の問い合わせもあって、さまざまなケースに対応させていただいてきています。

以下に、いくつかメインの活動領域を挙げておきますね。

精神保健福祉(依存症や精神病院等)分野

元々、コーチ/カウンセラーとして心理支援分野に関わってきたことの自然な結果なのだと思うのですが、地元の弁護士会や日弁連などで「高齢者や障害者の支援」や「社会福祉/精神保健福祉分野」の仕事をするようになってきました。

私自身、弁護士とは元来ソーシャルワーカーだと思っていて、そこれまでのトレーニングの中で出会って、その面で意気投合してお付き合いしてきた精神科医やPSW、社会福祉士や臨床心理士である友人と重ねてきた対話やつながりがとても生きるなぁと感じる分野です。

また私の個人的な関心として「依存症」というテーマがあり、長らく「12ステップ系の自助グループ(AA,NA,GA,Co-DA,SLAA…等)」の活動に参加してきた(私の実践スタイルはいつも当事者寄りなのです)ことで、この分野について「当事者側からの知見を(経験的に)持っている弁護士」という超特殊なポジションから、その分野での仕事も時々させていただいています。

具体的に言えば、精神保健福祉領域(特に依存症や精神病院分野)の政策立案や立法提言に携わったり、国際/全国レベルの自助グループ組織のアドバイザーをしたり。

もちろん障害や依存症を持つ方の法的支援などでは、これまでのスキルや人脈をフル活用して当たらせてもらっています。

精神保健福祉(精神医療)分野における弁護士としての活動

M&A等の企業取引分野

元々会計士で監査法人にいたキャリアの関係で、自然に関わることになっているのは事業に関する領域ですね。最近は経営者の世代交代による事業承継という社会的なテーマもあってか、M&A(企業の買収や事業の譲渡など)に関わることが比較的多かったりします。

- M&A取引のスキームをデザインして契約に落とし込む

- 株価や事業価値の算定

- DD(買収調査)

- M&Aにまつわるトラブルの後始末(M&A後こそ、ホント山あり谷ありです・・・)をしたり。。。

個人での対応なので監査法人時代よりは、だいぶ小規模な案件に関わることが中心になってきていますが、その分(予算規模を含めた)全体感を見てのコンサルティングができるので、やりがいがあるなぁと思っています。

もちろんM&A以外でもオーソドックスに、取引契約を作ったり債権回収をしたりといういわゆる企業法務分野にも携わっていますが、そこはCOMMONS(プチ顧問みたいな。。。)というサービスを作って対応しています。

お堅いイメージで捉えられがちな顧問契約を、もっとカジュアルでライトでフラットで、困ったときに気軽に相談できるようなパートナーシップを意識しています。

行政分野への関与(包括外部監査など)

せっかく会計士なんだから・・・というわけでもないのですが、監査の仕事も定期的に受けています。もともと監査については、財務諸表監査よりも「ISAE3402」や「SSAE18(SoC)」などの業務の規則適合性監査やパブリックセクターを得意としてきたこともあって、最近ではESGやサステナビリティについての監査や地方自治体を対象とした「包括外部監査」に関わっています。

こういった公益/公共分野の監査をすることは、自分の職業上の専門性に加えて、これまでの自分自身の一市民としての多様な経験も活かせますし、国の政策については霞ヶ関にいる大学時代の友人たちと意見交換するなど、毎回新たな領域への理解を深めていくきっかけにもなるので、好んでやっている仕事の一つです。

例えば、教育委員会の監査に携わる機会などには、教育行政、つまり学校にまつわる活動について様々なポジションの当事者と接することができたりするんですよね。

私も弁護士として未成年の子が引き起こしてしまった事件にたずさわったり、学校のいじめ問題の相談を受けたりすることがある(スクールロイヤー的な分野ですね)ので、その実情についてディープな意見交換ができたのはとても良かったなぁと思いました。

お気軽にお問い合わせください

ご返答は平日10:00~17:00内での対応となります。

※メール受付は24時間365日しております。

お問い合わせいただいてから、通常3営業日以内にメールまたは、お電話、その他ご希望の方法にてご連絡させていただきます。

なお、お問い合わせ内容によっては、ご返答しかねる場合もあることについては事前にご承知おきください。